«Ваша совесть будет самый страшный палач»

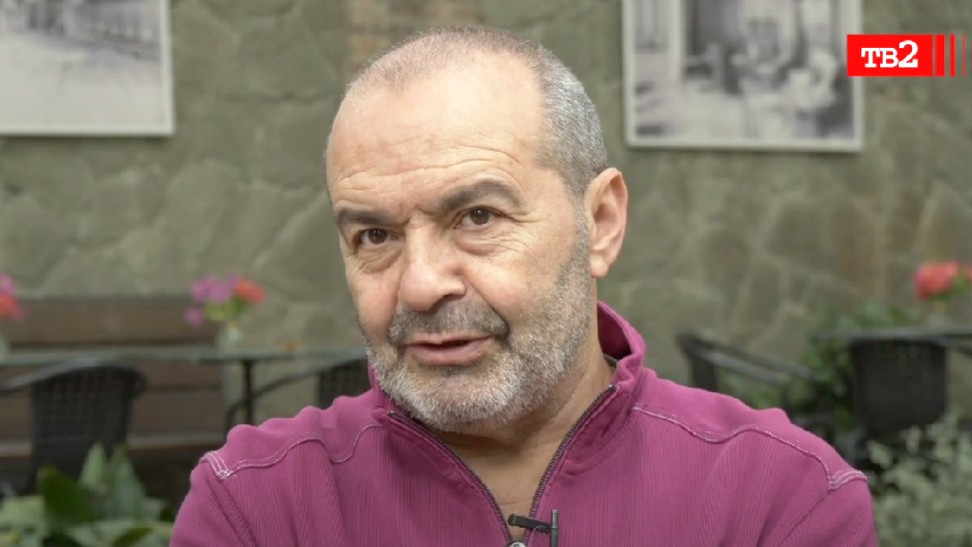

Юлия Барко – преподаватель изобразительного искусства из Днепра. Основатель авторских образовательных проектов «Мир театра» и «Философия на Философской». Юлия на волонтерских началах учит рисовать украинских детей-беженцев в Болгарии и проводит бесплатные мастер-классы для украинцев онлайн. Ее ученики представили много работ на выставке картин «Лицо войны». В интервью «Очевидцам» Юлия рассказала о самоотдаче украинцев и о детях, переживших опыт войны:

Расскажите о себе.

— Меня зовут Юлия Барко, я из Украины, из города Днепр. Я преподаватель изобразительного искусства, член Союза художников Украины. У меня несколько образований, я еще религиовед, график, живописец, дизайнер, немного пишу стихи. Я автор и воплотитель нескольких арт-проектов и член жюри нескольких фестивалей и конкурсов.

Вы ожидали начала полномасштабного вторжения России в Украину?

— Когда-то я хотела поступать на исторический. Я понимала, что война так или иначе будет. После событий в Чечне, Грузии, после Приднестровья было очевидно, что она будет. Но я вам честно скажу: даже когда она началась, в это не верилось. Уже начало боевых действий, к нам уже приезжают ученики из Луганской и Донецкой области, с которыми мы работаем. Мы уже выезжали в лагеря и проводили занятия по арт-терапии, мы занимались реабилитацией — это были беременные женщины, это были женщины, которые только родили детей, это были семьи с детьми. Это был 2014 год, и даже тогда в это не верилось. 24 февраля я до последнего не верила, что это началось. Ну, то есть у меня в голове картина была, но осознать и принять это было невозможно.

Как прошёл ваш день 24 февраля 2022 года?

— Я проснулась от сообщения одной моей знакомой, что война началась. Ей написал родной брат — он живет в Белгороде, а они сами из Полтавской области. Он ей прислал ночью сообщение: «Не переживай, мы вас скоро освободим. Наши уже обстреливают Харьков». И она задавала вопрос своему родному брату, который относительно недавно уехал в Россию: «Как!? Тебе эта страна дала все, и вы радостно сообщаете, что вы убиваете там людей? Вы нас таким образом ночью освобождаете? От кого?» Вона україномовна, завжди була. Я також україномовна, наприклад, усі свої твори я пишу українську — все статьи, все доклады. 24 февраля я осознанно перешла на русский [вероятно, оговорка — украинский] язык. Меня не надо было освобождать в моей стране. Меня никто не ущемлял, я могла говорить, не нарушая законодательства и этических норм, на любом языке. В основном я старалась говорить на языке философии и на изобразительном языке, который не требует слов. Я и мои знакомые собрались на работу. Когда мы сообщили нашему директору, он сказал: «Та ну, ерунда, какая война, вы что?» И через полчаса он сообщил, что нет, не приезжайте на работу. Недалеко от места, где я живу, попали в воинскую часть, вот как раз 24-го.

У меня параллельно есть изостудия, и многие мои ученики — это как раз либо жены военнослужащих, либо женщины сами военнослужащие, плюс дети. То есть слава богу, что их на тот момент там не было и они все остались живы. Но что я конкретно начала делать с 24-го — у нас тогда уже была пандемия, мы занимались дистанционно — я начала проводить уроки каждый день. По 3-4-5 конференций, вопреки расписанию, потому что я понимала, что дети и взрослые должны заниматься делом. То есть мы не можем повлиять другим способом на то, что происходит. Если бы мы могли, если бы надо было идти, разбирать завалы, бинтовать, приносить, покупать — этим мы впоследствии тоже занимались. Но сейчас у меня была конкретная задача. Я собирала максимальное количество тех, кто мог подключиться, и мы работали по несколько часов подряд, несмотря на группы. В основном это была история искусств, это был Египет, это было представление о смерти. Не как культ смерти, не как превозношение её, а как чёткая, методическая попытка превзойти смерть, как следующий этап жизни. И мы работали, работали, работали — пока у нас были силы.

Вот до сих пор у меня некоторые ученики занимаются из шкафа. Очень смешно, но вот реально: у них есть шкаф, и вот у меня есть несколько детей, которые, когда начинается сирена, а родители на работе — они не могут не работать, потому что детей надо кормить — они уходят в шкаф. Там уже даже их папы сделали им специальную подсветку, сделали мини-столики, и вот дети занимаются в шкафу, в коридоре, в подвале. То есть, слава богу, когда связь позволяет это делать, они таким образом переключаются. Потому что я помню 14-й год, когда нам привозили детей из Луганска — они были раскиданы по разным группам из-за разного возраста. У нас была одна из плановых работ — мы обязательно должны были нарисовать портрет. Так вот, одна характерная особенность: у всех детей, которых привезли с оккупированной территории, которые были переселенцами в Днепре, были очень похожие портреты, автопортреты. У всех открытые кричащие рты, либо практически нет глаз, либо огромные глаза — у всех, и они не сговаривались, многие из них даже не были знакомы друг с другом. И вот этот вот вопль, почти как на картине Мунка «Крик».

Вот эти дети сейчас подросли, это на редкость цельные, уравновешенные, знающие цену жизни подростки — даже если взрослые впадают в панику. Их несколько, то есть нельзя сказать, что это только воспитание или только генетика. Что-то война у них отобрала, но дала им эту сосредоточенность на жизни здесь и сейчас. Они реже обижаются, они умеют почувствовать момент: вот это лишнее, это не нужно, а вот за это стоит бороться. Поэтому война всегда забирает очень многое. Война лично у меня забрала возможность что-то создавать. В тот год, когда я занималась преподаванием и волонтерством, я физически не могла себя заставить писать стихи, рисовать картины. Они забрали то, что обещали нам отдать. И эта фактическая ложь, которая в каждом поступке, в каждом движении, когда все основано изначально на лжи и ею пронизано — это даже не война, это бойня на уничтожение. То есть больше всего страдают те города, которые, по идее, потенциально населяет русскоязычное население. Они их просто выравнивают, их нет, они их стирают с лица земли, как резинкой — плавно, равномерно, оставляя просто жирные росчерки. И как с этим потом жить им и нам, потому что войны заканчиваются. И я отлично понимаю, что если мы начнем ненавидеть — а основа того, как они действуют сейчас, это ненависть, потому что мы оказались не теми, кого они пришли освобождать, мы станем такими же как они. Не будет разницы.

Как вы оказались в Болгарии?

— В определенный период я поняла, что в другой стране, не обязательно это должна была быть Болгария, я буду более продуктивна, чем в своем родном городе. То есть я могла проводить занятия, мероприятия дистанционно из любой точки мира. Некоторым людям, которые остались, кажется, что это легко — ты собрал чемодан и уехал. Ты собрал чемодан и уехал в никуда. Ты зачастую не знаешь языка, ты не понимаешь, с кем ты столкнешься, ты не понимаешь, что тебя ждет — ты здесь никто. И слава богу, что тебе попадаются люди, которые неравнодушны, которым не все равно, просто потому что ты человек и ты сейчас в беде. Завтра — никто не знает — мы можем поменяться местами, не дай бог, конечно, но вот эти люди, даже не зная нас, понимали, что они могут что-то сделать. И они это делают, много делают. Но этим людям нужны были тоже буквально руки и ноги, тех, кто будут выстаивать очередь, тех, кто будет распределять людей в этой очереди, потому что, когда делались первые документы — это 900-1000 человек в сутки, то есть это конвейер. Ты приехал туда в 9 утра, и ты заполняешь документы, проверяешь, заполняешь, проверяешь… То есть я, по сути, живу на две страны: я то здесь, то в Украине. Если я здесь в данный момент нужнее, я нахожусь в Болгарии. Если я нужнее в Украине — я еду в Украину. И я понимаю тех и других, то есть когда я нахожусь в Украине, я могу, например… Я не знаю, зачем мне эти знания — я могу по звуку определить, летит шахед или летит ракета. Зачем мне это? Вот точно не нужные мне знания, но они иногда помогают. То есть ты понимаешь, в какую сторону летит. Ты понимаешь, что в этот раз, слава богу, не в тебя, но, с другой стороны, значит, в кого-то другого. И огромная благодарность нашим воинам из ЗСУ, которые занимаются ПВО — они просто творят чудеса на ровном месте. У них не всегда это получается, но такое огромное количество жизней они спасли — просто нет слов.

Можете поделиться самым страшным воспоминанием с начала войны?

— Вот это у меня опять забрала война. Я начала частично терять память. То есть я не фиксирую — вот оно идет и идет. С чем я столкнулась в первые дни — сирены, тревоги, эти ракеты, эти взрывы — я поняла, что это неправильно и что-то не так, но я не боюсь. Мне не страшно. У меня трое детей — мне за них страшно, но вот какое-то железобетонное убеждение, что оно будет так, как будет. И если ты начинаешь бояться, нервничать, переживать — ты непродуктивно тратишь собственную жизнь. То есть то время, которое у тебя отнимает страх, кроме того, что у тебя уже забрала война, ты ещё сам добровольно отдаешь, вместо того чтобы взять и начать что-то делать. Это самое лучшее лекарство, когда ты берешь и начинаешь что-то делать. Неважно что: собирать одежду, мыть подъезды, заниматься с детьми, принести бабушке что-нибудь из магазина — неважно что. То есть вот это колесо, которое не дает тебе запоминать, потому что каждый день — это как будто бы огромный промежуток времени, но иногда у тебя просто физически не остается сил, чтобы остановиться и помочь еще кому-то. И вот это умение сказать себе «стоп» — это то, что мне дала Болгария. Это умение иногда останавливаться. Потому что ты накапливаешь силы и потом можешь их еще более продуктивно отдавать.

В Болгарии проходила детская выставка картин «Лицо войны». На ней были представлены работы юных украинских художников, в том числе и ваших учеников. Почему важно рассказывать о войне голосами детей?

— Потому что, наверное, я считаю, что дети не должны рассказывать о войне. Это то, чего не должно быть в их жизни — вот просто не должно. Мы сталкивались с такими детьми, которые в буквальном смысле не могли говорить: вполне здоровые дети, но они не разговаривают. И вот рисование, изобразительное искусство — это то, что дает им возможность выразить все то, что они держат в себе и то, что их разрывает на куски — хотя они маленькие, они более мобильные, более пластичные, им в чем-то легче забыть, переключиться, но с другой стороны, у них нет опыта, чтобы с этим справиться. И вот когда они это рисуют, они фиксируют события, то есть это исторический материал. Каждая работа отличалась от других. Была озвучена тема, делались эскизы, и каждый из них рисовал ту сторону войны, с которой столкнулся непосредственно. То есть это была личная история, личностная. Они таким образом, с одной стороны, выговаривались, не используя слов, потому что в зависимости от возраста или эмоционального состояния, не всегда можно вовлечь в слова то, что ты испытываешь. А это изобразительный язык, он универсален, он доступен практически всем, кто обладает возможностью видеть и чувствовать — его можно считать, даже не зная никакого языка.

С другой стороны, они рассказывали о том, что происходило, потому что когда человек начинает забывать то, что было, он рискует повторять это до тех пор, пока он не усвоит урок. Моему папе 82 года, он родился в 1941 году. Его не могла удивить эта война. Он помнил, как бомбили его село и как они с братом прятались в подсолнухах и смотрели, как летят самолеты, которые сбрасывали бомбы на города. Он знает, как убегать, он знает, как ложиться, он знает, как группироваться. Он в аварийной бригаде, которая ремонтирует все то, что уничтожают. Он был ребенком, он остался Человеком с большой буквы. Он для меня всегда будет образцом для подражания, каким должен быть человек. И вот эти дети — война у них очень много отобрала, и не дай бог такой ценой получать такой опыт — но в чем-то они знают цену жизни. Это очень страшно, когда на тебя маленький ребенок смотрит взрослыми глазами. Особенно те дети, которые месяцами жили в подвалах, у которых не всегда была возможность просто попить воды, которые знают, что такое поделить кусочек хлеба, и которые радуются хлебу. Реально — не пирожному, не гамбургеру, не картошке фри, не походу в кино, а просто у них есть хлеб, у них есть яблоки или еще что-то. И это неправильно, так не должно быть. Но это, к сожалению, наша реальность, в которой нас решили таким чудесным образом освободить не знаю от чего.

Как вы сейчас относитесь к россиянам?

— Я отлично понимаю, что один Путин ничего бы сделать не мог. Если один человек сходит с ума или пытается реализовать то, что противоречит законам морали, совести, божьим законам, человеческим… Точно так же, как ничего не мог сделать один Гитлер. Одни закрыли глаза, другие искренне поддержали, третьи увидели в этом потенциальные возможности. А есть те, у которых нет возможности на что-то повлиять. Каждый человек на что-то влияет каким-то способом, но есть люди, которые могут повлиять в глобальном масштабе, а есть те, у которые просто нет этой возможности, даже если бы они хотели. Поэтому я различаю власть и тех, кто живет в этой стране. Но, с другой стороны, эти люди выбрали такую власть и выбрали определенное направление, куда движется их страна. Какие-то части протестных движений были и продолжаются. Знаете, у нас сейчас задача победить, потому что если мы проиграем, проиграем не мы, проиграет не Украина. Проиграет совесть, проиграет эстетика, проиграет мир не в смысле «вселенная», а «мир» как состояние, как ощущение. Наша задача сейчас — победить. А потом уже будут люди, которые будут определять степень вины, ответственность. Меня учили жить по закону, в первую очередь по закону совести. Поэтому сейчас это для меня не является приоритетным размышлением.

С какой мысли обычно начинается Ваш день?

— «Слава богу, ты проснулся». Это очень много. Есть люди, которые не проснутся, к сожалению. С другой стороны, я понимаю, что это не закончится завтра. Я понимаю, что даже после окончания активной военной фазы будет еще огромное количество разминированных территорий, которые будут забирать жизни. Огромное количество людей, которым нужна будет психологическая поддержка. Огромное количество работы с последствиями, то есть война будет продолжаться в головах. И это будет очень сложно, остановить вот так не получится: механизм запущен, он будет двигаться. Поэтому первые мои мысли — во-первых, «слава богу», во-вторых, чтобы у меня были силы сделать то, что я могу сделать. Я не могу отвечать за других людей, я не могу изменить этот мир. Я могу сделать что-то, что поможет этой задаче, если это будет получаться.

Что бы вы сказали украинцам?

— Я очень люблю свою страну. Эта страна дала мне меня, от момента рождения до воспитания, до окружения, до всех мелочей и деталей, негативный опыт, позитивный опыт, которые сформировали меня, как я есть. Хороша или плоха — не знаю, не мне судить. Но вот я — это продукт этой земли. Это звучит пафосно, но это то, что я чувствую. И я считаю, что моя страна лучшая, но не потому что она лучшая в сравнении с кем-то, а потому что мы умеем ценить то, что не является материальной ценностью. То есть для нас свобода и воля — это очень важные слова. Это не просто слова как лозунги — это ощущение. Мы сейчас боремся за свободу быть другими, за свободу быть, и поэтому мы обязательно победим. Я точно знаю. Я не знаю когда, но я точно знаю, что мы победим. И те, кто говорят на русском в Украине, и те, кто говорят на украинском, и те, которые говорят на других языках, и те, которые учат, и те, у которых нет возможности учить. Мы разные, и при этом мы умеем жить вместе. То есть это как части организма. Они все отличаются, у каждого есть своя цель, задача, функция. И эта частичка единого целого — самая необходимая в данный момент. Каждый из нас. Победа точно будет, и когда она настанет, вот тогда у нас будет возможность оплакать тех, кто иногда ценой собственной жизни нам дал эту возможность продолжать жить и создавать. С другой стороны, это очень сложно выразить. Мы должны держаться, мы должны сохранить каждый сам себя, своих детей, своих родных, своих близких для того, чтобы эта страна продолжала жить. Потому что Украина — это не только и не столько земля. Хотя каждый кусок территории — это наша сила, наша кровь. Нам не надо чужого, мы не берем чужого. Но это наше, это наш дом. В наш дом пришли, его рушат, ломают, плюют, топчут и уничтожают. Мы это переживем. Нам будет очень тяжело, но мы это переживем, и мы останемся людьми. И от каждого из нас зависит вот это приближение победы. Если мы будем продолжать верить, если мы будем продолжать работать и над собой, и над тем, чтобы этот мир стал немножко лучше, каждый на своем месте.

Что бы сказали россиянам, которые делают вид, что войны нет?

— Эта война — это очень странное явление. Її не називають наймення, те, хто проніс її із собою. Это подмена понятий. Я желаю этим людям никогда не столкнуться с тем, с чем столкнулись наши дети, с тем, с чем столкнулись наши мужчины, наши женщины. Вот абсолютно искренне. Как бы я к ним ни относилась, не дай бог такое, такое нельзя желать никому, то, что мы переживаем каждый день. Вчера бомбили Днепр — сегодня траур. За что в больницу? За что? Им с этим дальше жить. Как они будут с этим жить? Я им точно не помощник и не советчик. Но в каждом из вас есть крошечный отблеск совести, и это будет самый страшный палач, когда это закончится. Помимо судов, помимо всего — им с этим жить. И, возможно, они смогут это как-то исправить в себе и помочь исправить последствия того, к чему привело их молчание, их молчаливое согласие. Потому что есть люди, которые, даже зная, что ни на что не повлияют, откровенно говорят, что это невозможно, недопустимо. Они хотя бы называют это по имени. Назвать имя — это воплотить. То есть максимально придать форму. Я сочувствую этим людям. Я не смогу никогда с этим смириться, я никогда не смогу это принять. Им Бог судья, вот точно не я. Но как они будут с этим жить, я не знаю.